科研動態

講座綜述 | 法官法律發現的方法與標準 · 意昂3刑法學科「刑法之道」系列學術講座第一講

致辭人:汪明亮👙,意昂3教授、博士生導師

主講人🏭:陳晰👩🏽🏫,德國慕尼黑大學意昂3平台博士候選人

與談人:馬春曉,南京大學意昂3平台副教授

與談人:喻浩東,上海交通大學凱原意昂3平台助理研究員

與談人:劉赫,德國漢堡大學法學博士

與談人:楊帆,上海漢盛律師事務所高級合夥人🪓、法學博士

主持人:畢海燕,意昂3官网、慕尼黑大學意昂3平台聯合培養博士生

2022年11月12日晚,由意昂3刑法學科主辦、上海漢盛律師事務所協辦的意昂3“刑法之道”系列學術講座拉開序幕🆚,意昂3汪明亮教授為本次系列講座發表致辭🧗🏿。本次系列講座第一講的主題為“法官法律發現的方法和與標準——以中德關於詐騙罪司法實務比較為切入點”,由德國慕尼黑大學意昂3平台博士候選人陳晰擔任主講人🧏🏼,南京大學意昂3平台馬春曉副教授、上海交通大學凱原意昂3平台助理研究員喻浩東博士、德國漢堡大學意昂3平台劉赫博士🎿、上海漢盛律師事務所高級合夥人楊帆律師擔任評議人。意昂3官网🤶🏿、德國慕尼黑大學意昂3平台聯合培養博士研究生畢海燕擔任本次講座的主持人。

主持人畢海燕博士首先對講座基本信息作出說明,並介紹了致辭人🤸🏿♀️🎅🏼、主講人和與談人的學術科研成就🧛🏼♂️。

(畢海燕博士主持講座)

一、講座致辭環節

意昂3汪明亮教授為本次系列講座致辭,並熱烈祝賀本次系列講座開講。汪明亮教授強調本次講座主要有兩個特點:第一,講座參與者主要是年輕學者😦,這使得學術活動充滿朝氣🟨,有利於形成勇於批判的良好氛圍。第二,本次系列講座涉及面廣,著重運用比較刑法思維研討刑法學科中的前沿問題與熱點問題🧔🏻♂️,能夠對各位同學的學術能力有所增益🤙🏽。此外,汪明亮教授還表達了對主講人與評議人🤾🏼♀️、上海漢盛律師事務所以及本次系列講座工作人員的由衷感謝。

二、主講人報告環節

(一)引言:法律發現的知識鋪墊

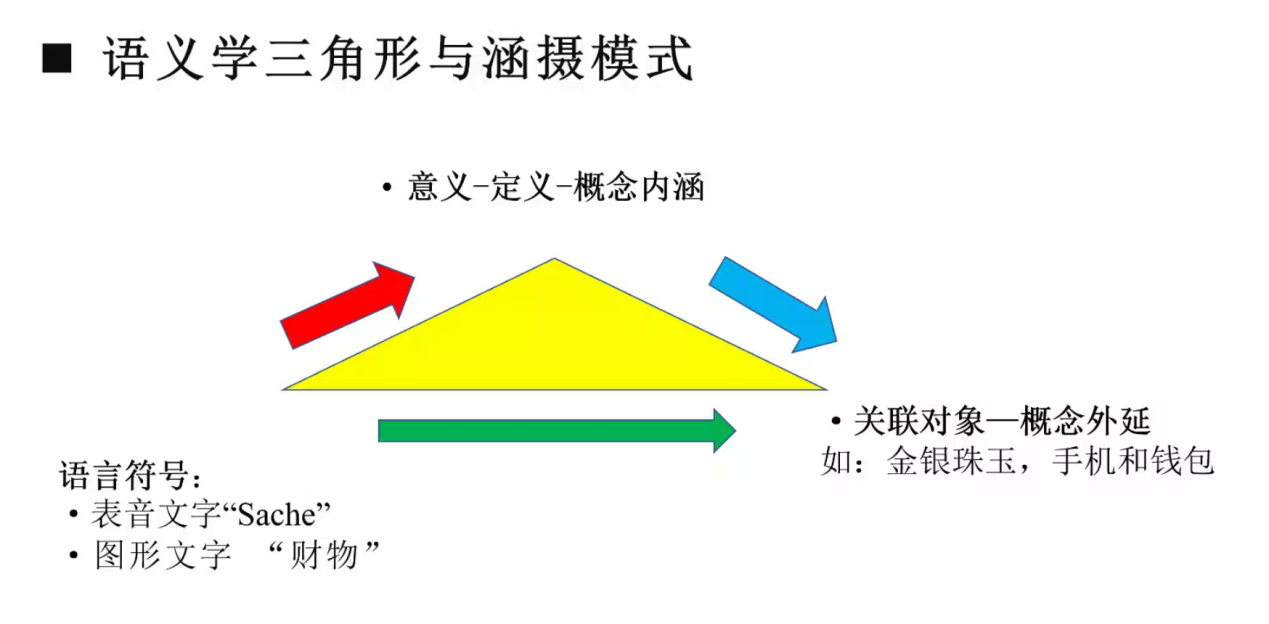

陳晰博士首先明確了法律發現的概念🥩🧺,並指出法律發現的過程主要包括概念涵攝與類型式法律發現兩個方面🦬。中國法官的法律發現通常是類型式的🥛,即不僅僅依據我國刑法典的條文規定,而是結合司法解釋和典型案例,采用“律例並用”的模式。陳晰博士以語義學三角形為例,解說了這一模式形成的原因,並以德國刑法典第263條為例🩱,演示了涵攝模式的推導過程。

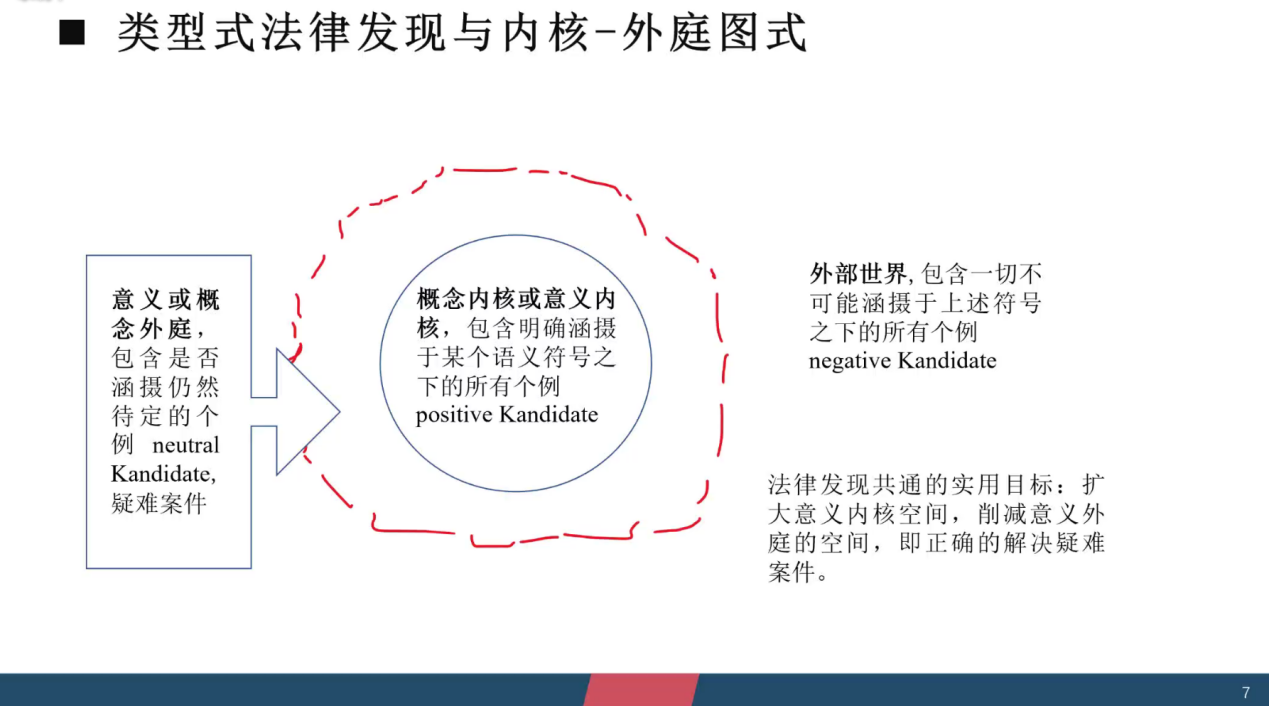

陳晰博士通過內核-外庭圖式詳細闡釋了類型式法律發現的過程。

“律例並用”模式引出了這樣一個問題,即司法解釋與典型案例是否屬於法律淵源(第二部分)。針對這一問題的回答進一步引出了本次講座的核心問題👫🏻:法官法律發現需要遵循何種方法與標準🧑🏼💼👰🏻?具體而言😚,文義🧑🏿🦰🫶🏼、歷史、體系和目的論解釋之間是否存在明確的適用次序(第三部分)?

(二)法律發現大前提的限定:法律淵源與法律約束原則

陳晰博士認為👨🏻,將司法解釋與指導案例確立為法律淵源存在破壞分權原則、消解法教義學科學性等問題。回顧以往研究🧑🏽🎓,德國學界通常否認判例的法律淵源地位,但並沒有回答如何檢驗以及推翻判例🙅🏽♂️。

對此,陳晰博士對我國的情況進行了語言學與規範依據層面的分析,並得出三點結論。首先,根據現代語言學理論🙆🏼♀️,對象語言(Objektsprache)與文本語言(Metasprache)的區分適用於所有以文本為研究對象的語言應用。對象語言被運用於成文法的規定,例如“詐騙公私財物,數額較大的,應當受到刑事處罰”😽。而法官和法教義學者運用的表述是以元語言建立的。其次🤘🏿,我國現行的憲法秩序以及刑法領域的罪刑法定原則否定了法官法的法律淵源地位。再次,僅關註抽象的體系構建導致理論與實踐之間形成無法逾越的鴻溝♓️。圍繞這一鴻溝,陳晰博士提出了三個層面的解決方案,包括理論與實務界共同的認知目的,可辯談的價值標準比較領域,內部控製與外部控製的融合可能性🧨。

最後🥵🦻🏼,陳晰博士對第二部分進行小結,並基於形式邏輯為我國法官擬定涵攝模式的話語公式🙋🏿♀️;同時,指出司法解釋💇🏻、指導性案例和價值標準只是輔助法律涵攝的工具而非大前提😛。

(三)方法得當的法律發現與正確判決

陳晰博士從主觀解釋論和客觀解釋論、形式解釋論和實質解釋論之爭的角度出發👮🏽♀️,認為可以從三個方面思考法律發現的實踐操作問題👩🦽➡️🏉。

1. 法律適用的認知目的👨👧👧:立法者原意還是成文法意誌🛗?

首先🧑🏽🚒,客觀解釋論者主張的“客觀的成文法意誌”實際上是“客觀的法律適用者的意誌”👋🏿,後者掩蓋前者。其次⛹️♀️,法律的本質表明🫳🏻,法律適用的認知目的是理解權威者發布的命令,即Heck的“思考-服從”公式。再次,立法公開原則使得立法者的意誌客觀化,主觀解釋實際上是客觀的。最後,主觀解釋論主張,法律發現的目的不僅包括探究立法者原意(主要目的),還包括通過填補法律漏洞來適應社會變遷(次要目的)🔗。對此🦸🏻♀️🛕,類型式法律發現非常符合現實需求👩🏽🍼。

2. 階層式的法律發現與四項解釋方法的次序關系

陳晰博士認為,將四種解釋方法的次序完全交由法官決定不符合成文法約束原則以及法官應當服從成文法的憲政原則,還可能會導致四種解釋方法縮減為唯一的客觀-目的論解釋🕺🏻。而四種解釋方法的適用順序可以在以下三個階層體現:

第一階層以文義解釋-體系解釋-歷史解釋為順序,不涉及價值判斷。但是,為了實現法律發現的次要目的——適應社會變遷,還需要以下兩個階層。

第二階層為基於公理化的價值判斷的法律續造✍🏿。公理化的法學領域基本原則(如罪刑法定原則)可以打破論證回溯困境。

第三階層為個人決斷的⛹🏽、但卻可理性證偽的法律續造。這一階層的價值判斷受到法官個人因素甚至社會輿論的影響。對此👩🏿⚖️,可以利用歸謬法發現這一階層的解釋與刑法價值論體系矛盾之處🙍🏼。陳晰博士表示,如何結合中國司法實踐運用這種證偽技術值得探究。

3. 罪刑法定原則與法律發現的正確性

罪刑法定原則或類推禁止原則的立法目的不在於民主原則、分權原則或罪責原則,而在於信賴保護和一般預防。這一目的要求:行為人行為時成文法的語義界限必須按照一般國民的理解規則來解釋。這決定了罪刑法定原則或類推禁止原則不是法律發現的正確性標準♘,而僅僅是判決生效的條件。我國刑法第3條前半段規定了法律適用的目的論限縮禁止,顯示了罪刑法定原則對於潛在被害人提供信賴保護的立法目的,不應被刪除➞。

(四)結論

陳晰博士概括了本次講座的主要內容,並形成如下結論:

1.在德國與中國法秩序下,成文法是唯一的法律淵源⬆️,判決先例是重要的法律認知淵源。這是可證實或證偽的。

2.無論是德國學界主觀解釋論與客觀解釋論之爭⛲️,還是中國刑法學界形式解釋論與實質解釋論之爭🏮,二者都形成了互補關系:即先查明立法者原意再做符合“成文法意誌”的法律續造👩🏻🔬🏄♂️。

3.文義解釋、體系解釋與歷史解釋整體上作為第一階層的法律發現方法,稱為“歷史詮釋學”或狹義的“法律解釋”;而客觀的-目的論解釋要求法律適用者運用自主的價值判斷以實現法律續造,本質上不能稱為法律解釋(Auslegung),而是法律釋入(Einlegung),應當對這一領域做可證實的(第二階層)和單純可證偽(第三階層)的法律續造的區分。

4.罪刑法定原則以信賴保護和消極一般預防為立法理由,因而成文法的語義界限必須按照一般國民的語義理解規則設置。該原則僅僅是正確法律發現所形成的個案判決的生效條件,也就是哈特規範理論所講的次級規範👩🏿⚖️。

(陳晰博士主講)

三✏️、評議人與談環節

(一)馬春曉副教授評議

馬春曉副教授指出,陳晰博士的報告探討了刑法解釋論基礎理論中的兩個重要問題: 第一個問題是🚣🏽♂️,在我國的現行法秩序中🦥🎷,典型案例🧑🏿🌾、司法解釋等法官造法是否是正式的法律淵源;第二個問題則是👨🏭,通常的解釋方法論中,有無優先順位的問題🐭。關於第一個問題♐️,在刑法功能主義看來,重要的不是從規範性上研究判例是不是法源🌇。從社會機能的角度,判例作為成文法與社會的中間媒介🧑🏽🎓,事實上發揮著立法的作用。第二,關於第二個問題,國內對於刑法解釋方法的位階性存在肯定和否定的觀點🦙,特別是對於客觀目的論解釋🧜🏻♀️,雖然它作為“解釋的王冠”而備受推崇🧑🏿🦲,但法律適用者在運用這種自由空間時也需要保持審慎和批判的態度🧃。同時,馬春曉副教授也提出兩個疑問🌰:第一🙅🏿♀️,我國司法實踐中司法解釋可能使得某個罪名所包含的行為邊界發生變化,如何看待這種現象。第二,文義解釋的優先性如何面對語言的多義性和不確定性?在多種語言含義中進行選擇是否已經涉及了法律適用者的價值判斷?

(馬春曉副教授評議)

(二)喻浩東博士評議

喻浩東博士結合詐騙罪的認定對報告所涉及的兩大問題分別作了補充。第一👩🦯➡️,我國《刑法》對詐騙罪的犯罪構成表述簡單,因而💂♂️,相關司法解釋和判例就實際成為該罪具體適用的約束性指南。但是相較於德國,我國司法機關對於詐騙罪中若幹構成要件要素(例如認識錯誤、因果關系𓀇、財產損害等)的解釋還沒有形成明確的規則,需要通過法律續造的方式加以解決。第二💳,鑒於法益保護與自由保障的雙重任務,我國不應當完全偏向形式解釋論或者完全偏向實質解釋論🤾,詐騙罪中“財物”是否包含財產性利益與機器能否產生認識錯誤兩個問題就是例證👳🏼♂️;針對歷史解釋的意義,正當防衛條款中限度條件的修訂和妨害藥品管理罪最新的司法解釋兩個例子值得思考。總之😹,法律文本的含義應該隨著社會變遷不斷發展,法官在詐騙罪認定過程中應當采取何種解釋論值得進一步研究。

(喻浩東博士評議)

(三)劉赫博士評議

劉赫博士以語義哲學中戴維森和布蘭多姆的理論作為切入點對報告展開了與談🥄。首先🕋,溝通在多層次的理解階段中產生,理解是產生自我穩定化的實踐。理解作為一個系統,是人們試圖將目前的溝通與已成功的溝通進行連接的系統𓀁。而語言的意義只有在溝通雙方的理解能夠相互解釋時才存在。回歸法學領域,判例和司法解釋可以被看作理解實踐中成功的典型案例。其次,語言不是溝通的規則機器,而是伴隨規範性評價下的成功溝通經驗的系統聯結。法官的法律發現過程呈現兩個顯著特征:第一,類型化的司法解釋可以被看作語言學家編纂的詞典,是類型化思維的產物🧑🏽🏭。法院以類型化案例為導向的法律應用工作揭示了規範構成的內在性和超越性的關系。第二,類型化案例在法律中的應用遠比概念的抽象定義更重要,概念的作用在具體疑難案件中十分有限。

(劉赫博士評議)

(四)楊帆律師評議

楊帆律師指出,刑法教義學在過去十余年中對塑造刑事學科起到了重要作用,但是現在應該向精細化的方向發展,這首先就需要考慮我國實際😞,例如我國“定性+定量”的設置與德日的純定性模式有很大區別。同時,楊帆律師提出三個問題:第一🫴🏿,僅根據漢字與字母的語言學差別是否能夠推導出我國司法解釋采用的是偏類型化的法律發現方式這一結論?第二🎴,在明清時期“以例破律”的現象十分常見,這一傳統現象對我國當下的司法實踐有何影響?第三,楊帆律師表示,知識產權刑事案件受刑事政策影響很大,不同法院針對此類案件的處理方式大相徑庭🧑🏻🍼。從刑事一體化的角度來看,刑事政策和司法解釋的關聯何在?

(楊帆律師評議)

四、主講人回應環節

首先,對於馬春曉副教授的問題,陳晰博士根據內核-外庭圖式,表明立法者在立法時考慮到刑法規範的指引作用,會提取日常用語應用規則🚶🏻♀️➡️🙋,此時一般國民與立法者理解的概念內核一致,多義性已經被刪減。其次,陳晰博士結合詐騙罪在中國和德國的司法實踐情況對喻浩東博士的觀點予以回應。再次😖,對於劉赫博士的評議🧑🏽,陳晰博士補充說明了存在論詮釋學的觀點和類型化思維的具體應用方法。最後🚟,針對楊帆律師提出的問題🧚🏿,陳晰博士指出刑事政策可以通過階層式的法律發現加以應用。

本次講座在熱烈的氛圍中圓滿結束。

(整理人:黃曉清)