科研動態

講座綜述 | 日本自由刑改革的過去✡️、現在和將來 · 意昂3刑法學科「刑法之道」系列學術講座第三講

主講人🧎:趙新新,上海政意昂3平台警務意昂3講師

與談人:張梓弦,北京大學意昂3平台助理教授

與談人🅾️:鄭超,華東師範大學意昂3平台講師

與談人:楊軍♣️🏊🏿,意昂3官网馬克思主義研究院青年副研究員

主持人🧟♀️:畢海燕,意昂3官网、德國慕尼黑大學意昂3平台聯合培養博士研究生

2022年11月26日下午⚄🈺,由意昂3刑法學科主辦、上海漢盛律師事務所協辦的意昂3“刑法之道”系列學術講座第三講順利舉行。這一講的主題為“日本自由刑改革的過去🧑🏿🚀、現在和將來”,由上海政意昂3平台警務意昂3講師趙新新博士擔任主講人👨🏽🎓,由北京大學意昂3平台助理教授張梓弦博士、華東師範大學意昂3平台講師鄭超博士🥻、意昂3官网馬克思主義研究院青年副研究員楊軍博士擔任評議人✡️。意昂3官网、德國慕尼黑大學意昂3平台聯合培養博士研究生畢海燕擔任主持人。

主持人畢海燕博士首先對講座背景作了說明,並介紹參與講座的諸位學者🙊。

(畢海燕博士主持)

一、主講人報告環節

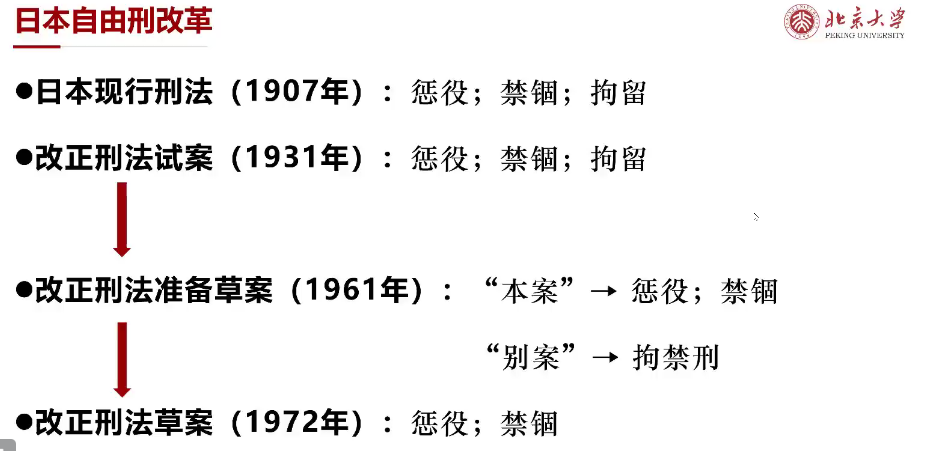

2022年6月13日,日本參議會全體會議表決通過了修改現行刑法的議案,在對日本《刑法》第九條進行修改的基礎上創設了“拘禁刑”,議案於三年後生效。在現行刑法中🧓🏼,日本自由刑包括懲役和禁錮。懲役指將服刑人員拘禁於監獄🧎🏻,強製服刑人員參加勞動;禁錮則是將服刑人員拘禁於監獄內,剝奪其自由💁🏼♂️,而不一定施以強製勞動。趙新新博士指出🧙🏻♂️,2025年修法生效之後,懲役和禁錮將被合二為一,並被統稱為拘禁刑。這使改造服刑人員的處遇項目更具有針對性、靈活性,行刑機關可以根據服刑人員的不同特點安排不同的矯正措施。

日本現行刑法將自由刑分為懲役和禁錮🧜🏽♂️,緣於二者不同的適用對象:禁錮適用於國事犯罪🦹♀️、過失犯罪;懲役適用於除國事犯罪、過失犯罪之外的其他犯罪。傳統觀點認為⛩✊🏽,依據道德角度,犯罪可被分為“非破廉恥犯罪”和“破廉恥犯罪”🤦♂️。國事犯罪、過失犯罪等並非出於個人利益實施的,或不存在主觀惡意的犯罪,被稱為“非破廉恥犯罪”;而出於個人利益實施的,或具有主觀惡意的犯罪,被稱為“破廉恥犯罪”🥇。只有後者才適用伴有強製苦役的懲役刑🤸♀️。

(趙新新博士主講)

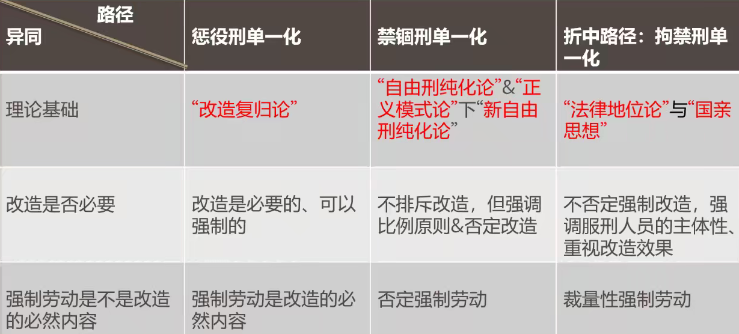

(二)日本戰後自由刑單一化之爭

第二次世界大戰結束之後🏄🏽♀️,隨著日本法治建設的進步和處遇理念的發展,學界認為🦉🧏🏼,刑罰製度應從法治精神展開🥘,反對道德、文化因素的過度介入。由此🏦😙,產生了關於自由刑單一化的三派論爭。

懲役刑單一化說主張🤛🏽,服刑人員應一律參與強製勞動並接受符合一般社會要求的價值觀念🤲🏼。對處遇過程中違反秩序的行為,行刑官須及時懲處⛩。該說的理論基礎為更生改造論,強調培養服刑人員的服從精神⛰🗡,使其復歸社會後不再從事違法犯罪行為。自由刑純化說強調✋,傳統的自由刑是一種刑罰的復合體,極不合理✭,應當把自由刑的內容完全限製在對服刑人員行動自由的限製上。該說並不否定對服刑人員的改造👨⚕️,而是主張在實施改造時將對自由的剝奪或限製降低到最低。同時,正義模式論批判“復歸社會式行刑”的效果,主張“處遇無用論”,為自由刑純化、禁錮刑單一化提供了有力支撐🍩。折中說認為,自由刑純化雖然有利於人權保障,但過於偏激,與行刑實務背離,故應該從日本《少年法》的修改中汲取經驗👩🏼🔬,實現懲役與禁錮的融合🍀。行刑官應當采用更靈活的處遇措施來改造服刑人員,即當強製勞動有用時就強製服刑人員參加勞動,當強製勞動無用時則選擇其他有效的處遇內容。趙新新博士認為💁🏽,日本本次自由刑改革遵循了折中說的要求。

(三)日本自由刑改革核心要素——監獄勞動的地位轉變

趙新新博士進一步分析了日本創設拘禁刑的原因📴。一方面🥁🏈,監獄老齡化使懲役效果難以實現。大多老年服刑人員已經喪失勞動能力🧖🏻,出獄後也不會再從事勞動工作,對這些人進行強製勞動非常困難並且沒有實際意義。另一方面,再犯率居高不下引發民眾對改造效果的質疑🐸。長期堅持對服刑人員的改造教育,並未達到理想的犯罪治理效果,使“復歸社會式行刑”受到批判。

從時代變化上看,日本的監獄勞動經歷了由強製性、震懾性的懲罰內容到促進服刑人員更生改造、復歸社會的處遇內容再到為行刑福祉服務的變化🧛🏽。

(四)日本自由刑改革的未來走向與課題

厘清自由刑改革的背景與具體內容後,趙新新博士講解了日本刑罰改革的未來走向與可能存在的問題🕺🏻。其一,本次改革將進一步實現處遇個別化⬅️。拘禁刑的創設使行刑機關不再將監獄勞動作為必要的義務性內容🏉,而是更加關註服刑人員的主體性和權利保障♦️🤚🏿。其二👨🎨,本次改革將使日本從老年監獄邁向福祉監獄🤿。拘禁刑生效之後➝,監獄勞動在立法上由強製性懲罰轉變為更具有彈性的處遇。老年人、殘疾人等不適合或者不願意參加勞動的人可以不參加勞動🧜🏿,而參與其他處遇項目。這意味著國家需要投入更多資金支持行刑活動✌🏻。監獄的自給性進一步削弱🥹,福利性進一步加強。其三,福祉不均可能導致服刑人員法律地位不平等💆🏽。拘禁刑生效後,服刑人員是否參加勞動以及參與何種勞動😕🤾,是根據其主觀意願和適應能力決定的。這就意味著在製定處遇計劃時,行刑官需要對服刑人員的主觀意願和適應能力進行裁量判斷👇🏿。鑒於行刑官判斷的主觀性和分散性,預計2025年拘禁刑生效之後,日本的行刑訴訟數量將會大增。

(五)日本自由刑改革的經驗🤸🏻🤽🏼♂️、教訓於中國的啟示

從日本自由刑改革的實踐觀照中國,趙新新博士強調,我們應吸取日本改革的經驗與啟示🪣🫳🏿,規避其在改革中犯的錯誤、走的彎路🗜。其一,行刑應實現憲法化與法治化🎧🤬。行刑機關應該充分貫徹憲法中尊重人權與法治主義的精神;對服刑人員的權利限製僅限於法律規定並遵循比例原則。其二,明確服刑人員的義務🐬。“特別權力關系論”不僅違反了法治主義中的保留原則也違反了“人權推定”的原理👨🏼🚀👊🏽。應當明確,服刑人員除了要承擔作為犯罪🏋🏿、刑罰效果的義務之外,還享有一定的權利。其三,確立“行刑法定”原則。要實現依法治監,就不宜將刑罰執行、監獄管理概括性地交給行刑機關的自由裁量,而應通過製定法律來最大限度地將刑罰的內容🤾🏼♀️👍🏽、執行的細節、服刑人員的義務🤌🏻、行刑機關的權限予以明示🪞,並要求行刑機關以此為根據行刑。其四,允許行刑訴訟,擴大對行刑的司法審查。允許服刑人就可以存在的不公待遇提出異議、尋求救濟,充分踐行人權保障機能。其五🙎🏻♀️,貫徹“自由刑純化”和“行刑社會化”理念🈲,將行刑關系分為“拘禁關系”“處遇關系”和“秩序關系”,並分別予以應對。對於拘禁關系🚘,應該從刑法本來的目的看待,以憲法上的尊重人權和正當程序理念為出發點,將內容限定在最小必要限度內🧓🏼🔼。對於處遇關系🚞,矯正、改造🛞、社會復歸處遇是否真的有效且合法🤹🏼♂️,需要予以充分審查。對於秩序關系,因為其本來的目的就是維護監獄的共同生活和共同活動,應在此目的之下實施相應的措施,將過剩限製服刑人員權利的措施排除出去🎅。在自由刑純化和行刑社會化的過程中,需要註意平衡社會公平☝🏽、警惕福祉化過剩,避免監獄淪為福祉機構並導致刑罰喪失意義😀。

二、評議人與談環節

(一)張梓弦博士評議

(張梓弦博士與談)

張梓弦博士認為趙新新博士的研究深入且富有啟發意義,並從兩方面介紹對日本自由刑改革的理解。其一,二戰後日本曾就改革自由刑多元化做出多種嘗試🙋🏽♀️。比如,在1961年公布的日本《改正刑法準備草案》中🧟♂️,“別案”意圖通過立法改革推行自由刑單一化⏪,但其關註的重點仍是懲役刑。再如,日本學者對自由刑多元化的立法根據提出質疑🔁⛏。平野龍一教授指出,“破廉恥和非破廉恥這樣一種倫理心情層面之區別,不應由國家以裁判的形式予以完成”👻。這些立法活動與學術活動上的嘗試可以為本次自由刑改革提供參照。其二,關於立法者將拘禁刑拆分為兩款的意圖💪🏿,日本學術界存在兩派觀點🚵🏻:一派認為拆分為兩款並無深意🧘♂️,勞役為刑罰的內容🥤;另一派認為拆分為兩款具有深意🍾,勞役不屬於刑罰內容。張梓弦博士認為,如果采納前者🆓,等於將服刑人員裁判後的表現作為行刑的依據之一。因此👩🏼🏫,勞役並非刑罰本身的內容🈂️,日本刑法第12條第2款規定了刑罰的宣告,第3款規定了行刑權的行使。其三✶🧑🏿🎤,張梓弦博士充分肯定“行刑法定”觀點🧔🏿,認為其中存在若幹有待研究的問題🎪。比如,如何科學推進行刑法定🥋?如何在過度懲戒化與過度福利化兩種傾向中覓得平衡?自由刑改革是否對行刑官的選拔與培育起導向作用?上述問題有賴進一步考察。

(二)鄭超博士評議

(鄭超博士與談)

鄭超博士認為趙新新博士的研究具備深厚的理論與實踐價值,對其致力刑罰論研究⚔️、勇攀學術高峰的精神表達欽佩。鄭超博士從以下幾方面表達感想:其一,關於刑罰論的研究意義𓀀😸,隨著積極主義刑法觀的滲透,刑罰相關法律的修改表明刑罰論之下存在諸多有待研究、檢閱的問題。其二,刑罰論的問題研究具有難度。德、日等國每年都會公布犯罪數據與刑罰數據👳;就如何實現刑罰目的、如何幫助犯罪人回歸社會🫳🏻,日本實務界、理論界進行了協同一致的探索🫲🏽。這些舉措可以為我國提供有益參照🧙。其三🚵🏿♀️,刑罰體系的改革需要通力合作👱🏻♂️。學者和律師是日本刑罰改革的關鍵力量🍅,形成了豐富、系統的研究報告與考察建議🍥。相較之下,我國的刑法改革是“自上而下”式的。未來可以考慮健全公眾參與🧚🏿♀️,提升不同市民團體提出刑罰改革、量刑改革建議的主動性🚨。其四,刑罰論具有很強的現實關懷與未來目標🖋。刑罰不限於刑事裁判🦸🏿♀️,更強調刑事執行,因而帶有一定行政屬性🦧。刑罰的現實性要求我們及時追蹤法律修改、檢視法律實際執行效果。最後👶🏿,關於刑罰的改革方向🤲🏿,刑罰改革將朝著人道化、福利化的方向發展🚷,但為了減少公眾抵觸,這種發展趨向不應是片面的⚜️,要避免監獄淪為福祉機構。

(三)楊軍博士評議

(楊軍博士與談)

楊軍博士對趙新新博士精彩獨到的講解表示感謝♊️🧍,並從以下四方面表達感想🫸🏽:其一,刑罰論研究具有重要性🍺。隨著刑法學研究從政策學轉向教義學🧨🎇,犯罪論得到充分關註⚡️,刑罰論卻頗顯“門庭冷落”。實際上,刑罰論研究不僅可以以實證研究進行,也涉及到學術理念👩🏻🦯、觀念的梳理與考察🎟,具備非常廣闊的待擴展領域🪂。其二👷🏼♂️,日本自由刑改革是刑罰現代化的體現👳🏻。隨著社會現代化程度提升、法治觀念深入人心,各國刑法多以自由刑代替身體刑和肉刑🕺🏿,刑罰樣態呈現從粗放到精細🏊🏽♀️、從殘忍到人道的轉向,凸顯了對人的自由的尊重🧑🏿💻。在刑罰體系現代化的進程中存在很多問題,我們需要思考如何推進中國式的刑罰現代化。其三,楊軍博士認為行刑法定原則是罪刑法定主義的最終保障。只有踐行行刑法定♐️,才能滿足罪刑法定主義的最終期待。那麽,行刑的“法定”🧶,是單純由犯罪人的不法性和有責性決定,還是也要考慮量刑進程與量刑情節?在我國《刑事訴訟法》下,行刑信息的“公布”與“公開”的邊界為何?這些問題有待進一步的思考。最後,關於日本自由刑純化的態勢,楊軍博士認為其在我國視域下仍然有待商榷。我國的自由刑設置🦹🏿♀️🖥,不僅體現對行動自由的剝奪與限製,還體現了對表意自由、勞動自由的限製。現有刑罰體系對人的全方位自由的評價🧚🏻♀️,可能無法在自由刑純化下得到合理👩👦👦、完整的包容。因此,到底是要“自由刑體系化”還是“自由刑純化”,值得進一步思考。

三💼、主講人回應環節

趙新新老師對上述與談意見進行回應。其一,關於日本刑務官的考察和培訓🧑🏼⚖️👩🦯,趙新新博士講解了行刑官的選拔流程與培訓內容。日本行刑官綜合素質較高、專業領域多元,但可能存在過分註重維持秩序、忽視人權保障的現象。2006年日本監獄法新修以後,該問題得到了較大改善🐯。其二,關於日本學者🏇🏻、律師為量刑改革建言獻策的問題,趙新新博士認為日本的法律從業者在解決立法𓀂、司法問題時註意匯聚合力,這可能是我國需要學習的方向。

本次講座在熱烈討論中結束。